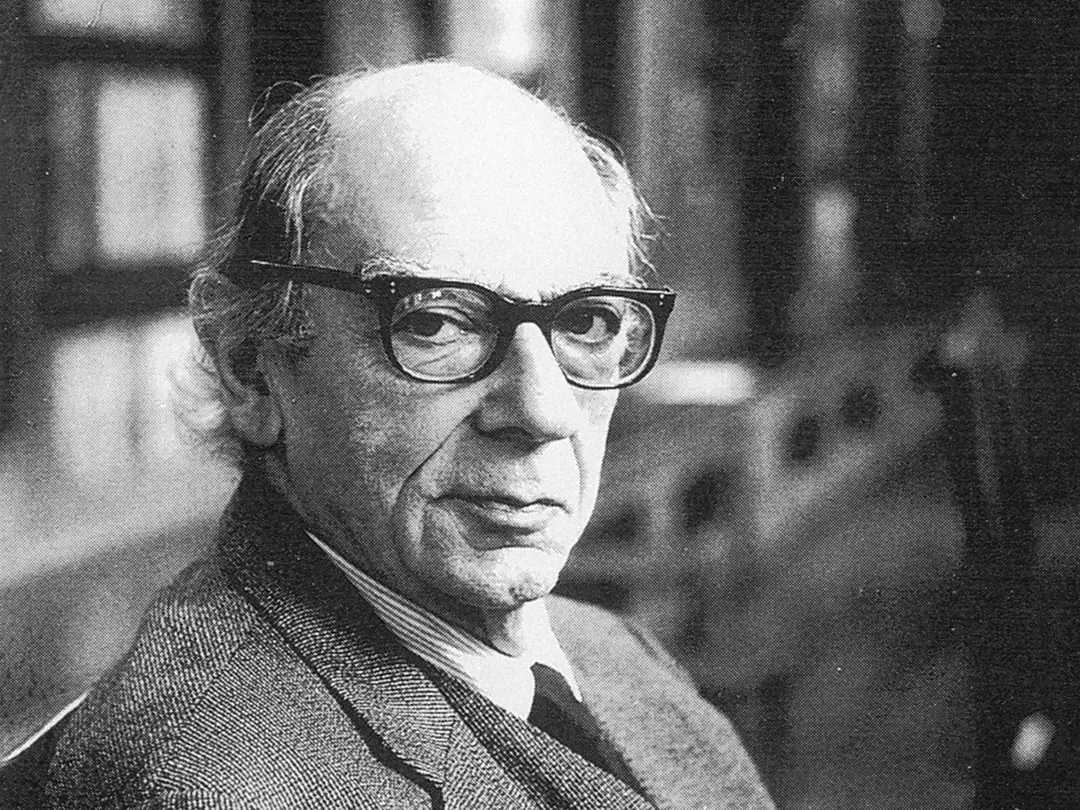

两位思想家在“自由”的定义上看似分道扬镳,阿伦特视自由为个体责任进行实践,伯林将自由作为初始条件加以捍卫;阿伦特严于律己,视勇气为首要的政治美德,伯林宽以待人,强调各种各样的保护不应干涉他人;阿伦特从公共领域出发,实则进行自我规范,伯林从个体权利出发,意在划定公域边界。

这种表面上的势不两立其实是一枚硬币的一体两面。阿伦特呼吁人们“积极行动”介入公共生活,并不意味着要以公共利益为由,否定个人的基本权利;伯林强调的“消极自由”也并非反对公共领域的拓展,而是要警惕公权力的任意扩张。

在中国的语境里,既要看到两位思想家的自由之争,又要看到他们的“共同底线”,而后者可能更为重要。公民最基本的政治权利是两位思想家“共同的底线”。他们的差别更多在于一个侧重权利维护,另一个强调权利实践,但都不会否定公民权利。

《共同的底线》是秦晖老师的一本书,也是我但凡有机会就向朋友极力推荐的一本书,因为它从中国的问题意识出发,对于超越左右纷争、弥合社会分裂具有重要意义。

秦老师强调的“己域要自由,公域要民主” 的原则应该成为我们的“共同底线”。这与两位思想家的自由之争其实一脉相承——“己域要自由”也就是伯林通过强调消极自由提醒我们警惕权力的扩张,“公域要民主”则与阿伦特呼吁的通过积极的公民参与重建公共生活内核一致。

这也是为什么我特别喜欢蛭田圭在书里的一段话:

“阿伦特和伯林经常意见相左,这意味着他们一起给我们留下了丰富的、异质的资源,以便我们思考他们共同关心的问题:一方面是自由、人性和政治,另一方面是不自由、非人性和政治的扭曲。曾几何时,共产主义波兰的持不同政见者利用这些资源来想象一个他们想要生活的自由国家。我们在21世纪的困境当然是不同的。但是,阿伦特和伯林的生平和作品今天仍然激励着全球的政治思想家,这表明,他们帮助我们想象一个更美好未来的能力绝没有被耗尽。”

是的,她/他们帮助我们想象一个更美好未来的能力绝没有被耗尽,伯林消极的自由必须以阿伦特的积极参与来争取,阿伦特的积极参与也必须以伯林的消极自由为保障。这是两位思想家留给我们的、需要我们去争取和捍卫的共同底线。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号