听说两位熟悉的记者朋友C和Q在一个饭局上因为巴以问题剑拔弩张,不欢而散,而我即将跟这两位朋友共同出差,难免稍有忐忑。

果不其然,巴以问题依然成为哪怕在闲聊里都绕不开的话题。在一天的早餐上,另一位年长的朋友听到双方的讨论后,摇了摇头说:“这帮小孩儿就是没经过文革,不知道文革有多可怕。”

一旁的C似乎听到了,情绪略为激动地表示:“你们不要因为政府支持什么,你们就反对什么!”

我什么都没有说,不是因为想两面骑墙,而是因为我知道自己在巴以这个很复杂的问题上实在无知——尽管这样说很难为情——但我不能因为面子就不负责地支持或反对任何一方的观点。

后来,当这个话题再一次出现在大家的闲聊中,我的旁边恰好坐着C和Q。我直接表达了自己的无知,但我希望大家的讨论能够搁置自己头脑中的一些“预设”。

我先对C提起那位年长的前辈的话,她已经预设了这些年轻人不了解文革的历史,但我对C说,我不相信你不知道文革,C说我当然知道文革。我说没错,我也相信你了解文革,虽然我其实并不清楚巴勒斯坦的政治和文革有多大相似性。

接着,我又问C:“你觉得我会因为政府支持什么,我就反对什么吗?你觉得我是一个只问立场,不问是非的人吗?”C没有说话,但我知道,她已经意识到了自己的“预设”。

我对C和Q说,我们在讨论问题时,能不能先搁置一下自己头脑当中的这些“预设”,不要总想着对方的动机,以此为出发点去讨论问题?在讨论问题之前,我们能不能先从事实开始?

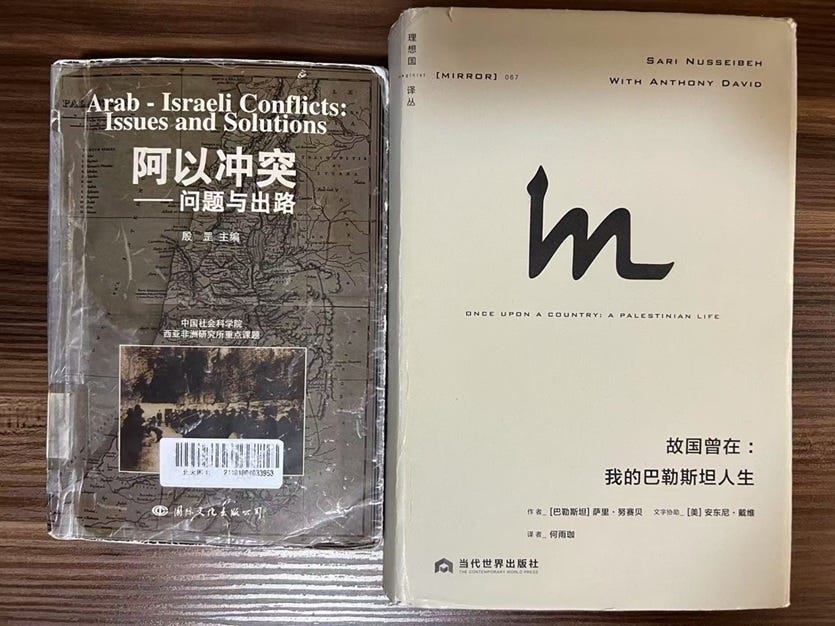

那天晚上C和Q以极大的耐心给我补课补到很晚,直到晚餐结束回到酒店还没补完,又站在路边给我补了很多,但我这个差生由于缺课太多,两位老师尽力克制住了“恨铁不成钢”的面部表情,一人给我推荐了一本书。

后来,Q把这段经历写进了自己的年度手记:“我们常说的巴以冲突外溢效应……不经意间发生在自己身上。我曾经留学以色列,观察巴以冲突时常会带以色列的视角,今年5月到北京,和同样关心巴以问题的同行吃饭,因为观点不同,大家剑拔弩张,好在在座的朋友发现气氛不对,赶紧扯开话题,实现了‘冷和平’。不过我和同行就此结下梁子,好在我们另一位共同好友李先生,听闻过后把我们拉在了一起,让我们各自叙述对基本问题的看法,在这种心平气和的对话中,我们逐渐发现了很多共同点,我们都关心巴以问题,都希望在这片土地上能够实现和平,很多的误解也逐步化解。”

“李先生”看到之后倍感兴奋与欣慰,不仅因为故事(到目前为止的)结局还算圆满,更因为我们在身边的最小单位里证明了对话的可能——只要我们愿意放下预设,哪怕不能说服彼此、观点仍然对立、甚至对事实的解读都存在分歧,也总能找到一些共同点,而这也许正是迈向理解的第一步。

历史往往不青睐温和派——这是我在读完《阿以冲突——问题与出路》与《故国曾在》两本书后最强烈的感慨——这一点在阿以问题中体现尤其明显:每当和平曙光初现,总会被双方的极端力量熄灭。在世界各地民粹力量日益壮大的背景下,阿以冲突的短期解决显然更不乐观。如何对抗极端,曾经和如今都是人类共同面对的重要课题。全世界无产者还要不要、能不能联合起来不知道,但全世界的温和派真的应该联合起来了。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号